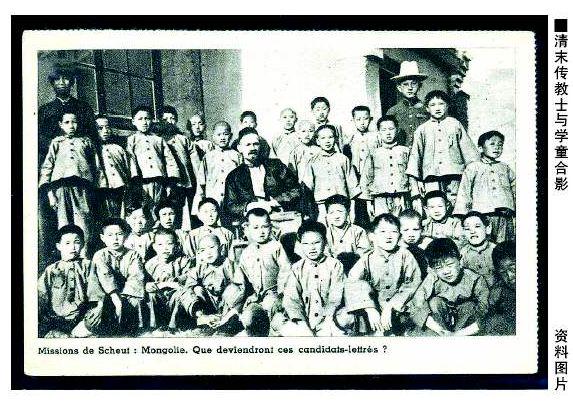

近些年,清末新政越来越受到学者重视。在诸多研究中,对外国人如何看待清末新政关注不多。传教士一直不太关注中国的政治事务,但对清末新政却有较多论述和报道。新政时期,传教士对清政府、中国局势的看法不断变化。义和团运动后,传教士虽认为中国更为开放了,但对清政府的看法依然负面。到1905年前后,传教士对清政府和中国局势的看法趋向积极。正是在这一时期,传教士倾向塑造一个正面的中国形象,并对西方国家产生了一定的影响。

“开放的新时代”

在传教士看来,中国在经历了义和团之后进入了“开放的新时代”。1901年1月,《教务杂志》(The Chinese Recorder)社论如是说:“中国,不管自身如何,已经进入到一个新的时代,不能往回走了。”传教士明显感觉到中国人对待外来事物的心态更开放了。教会在义和团中遭受最惨重损失的山西,山嘉利(C. A. Stanley)细数了中国人对基督教态度的转变:“所有的阶层和几年前不一样了,更倾向要保护外国人的生命财产。市政和军事官员比之前更有礼貌,对传教士更尊重。”山嘉利感慨西方知识的传播,义和团的惨剧最终使得中国人厚古薄今的思想,“旧的总是比较好,古人留下的是不会错的”等认识摇摇欲坠了。

传教士在义和团后的一段时间里对以慈禧太后为首的统治者并不看好。在传教士看来,义和团运动是受到以慈禧太后为首的保守势力的唆使。1901年初,传教士不相信慈禧太后想达成和平的诚意,认为慈禧太后只不过是想把自己从尴尬、危难的境地解救出来,甚至有部分传教士上书美国公使要求还位光绪帝。

1901年后,科举考试改以策论试士,各省、州、府兴建学堂等都被看做是中国进步的标志。传教士渴望中国改革与进步,也感受到中国的变化。明恩溥(A. H. Smith)在1903年的《中国概况》中指出:“中国的庞大身躯掩盖了事实,这几年中国正在快速进步,即便是在只看到倒退和逆行的时候。”布朗(Arthur J. Brown)在1904年写作《古老中国的新力量》,专门有一章是“希望的标志”,列举了1900年后中国在教育、铁路、电报等方面的进步。传教士看到了中国的变化,同时看到中国进步的巨大阻力,对清廷给予太多的希望。

新政新气象

随着新政各项措施的展开,传教士对清政府的努力也表示认可和同情。1905年9月2日,清政府正式下令废除持续了两千多年的科举制,这一举措深得传教士的赞许。蒲鲁士(William N. Brewster)甚至认为废科举的时间1905年9月2日将会作为“新中国”的诞生日而被记载在历史上。同在1905年,抗议美国排华法案的抵制美货运动爆发。传教士多认为这一运动是中国新生活的征兆,意味着中国的觉醒。师古德(E. I. Osgood)在一篇文章中概括了当时中国的新形势:“整个中国渴望改变;科举制成为过去,学校如雨后春笋般;政府也开始懂得其存在不是为了统治者的私利;爱国的精神正在产生,抵制美货运动是最初的表现;对宪法和重组军队的要求已经得到回应;禁止缠足、女子教育、新建筑风格、治外法权都是热烈讨论的问题。”这一时期,清政府另一项特别引起传教士关注的举措是禁烟。传教士长期以来致力于禁烟运动,对清政府最终颁布禁烟条例表示赞许,称之为“最惊人的改革”。吴板桥(S. Isett Woodbridge)坦言:“如果中国能够成功破除烟毒这一诅咒,而美国禁酒屡禁不成,那中国禁烟的成就比日本的军舰取得的胜利更伟大。”

有很多传教士表示,1903—1907年这段时间中国的变化是最引人瞩目的。柏锡福(J. W. Bashford)曾评论:“世界近代史上近五年来最惊人的事件莫过于中国的觉醒了。世界的焦点应该在中国。”传教士此时对中国改革和变化的评价特别高。传教士在1907年回顾中国百年的进步,其进步是不言而喻的,而且他们不仅关注政治方面,更关注商业、宗教、教育、交通等方面的改变。传教士对中国的看法从其著作中也可窥见一斑,如1906年出版的梅子明(W. S. Ament)的《巨人觉醒》,1907年出版的明恩溥的《中国的进步》、丁韪良(W. A. P. Martin)的《中国的觉醒》、蒲鲁士的《新中国的发展》。传教士对改革措施的实施虽常有质疑和批评,但态度大多是同情的。

抉择:改革与革命

中国在近代历经屈辱和磨难,中华老帝国该何去何从?清政府能够在中西碰撞和民族矛盾中继续对中国的统治,是传教士常关注的。

有传教士认为在民主的浪潮中,中国不可能长久地维持专制统治,其中以耶士谟(W.M. Ashmore)和蒲鲁士最具代表性。耶士谟分析了民主思想在亚洲的发展,“印度在英治下开始民主的历程,日本建立了代议制政府,而中国派遣大臣出洋考察,近来舆论和公众思想的形成,书籍、报纸、同文书会的刊物的影响,公众演说的巨大力量,这些相互作用,最终结果对专制是致命的”。蒲鲁士也明确指出,中国由皇帝统治的日子是有限的了。他给出的理由与耶士谟的有几分相似,如日俄战争的教训,宪政考察团的派出等。

随着新政的展开,传教士对清政府由不信任到认可、同情,但对政府之外的力量也非完全不知。1908年11月,慈禧太后和光绪皇帝差不多同时去世。很多人以为中国会有动乱,但是中国突然地、安静地进入了新的统治。用何德兰(I. T. Headland)的话来说,“全世界看得目瞪口呆,所引起的混乱还不及纽约或芝加哥的市长选举,这也许是也许不是一个专制君主比一个民主政府优越的地方。”

随着清末新政的开展,各地教会稳步发展,传教士越来越倾向于一个稳定的政局和环境。传教士表示如果革命在中国不可避免,希望是和平的、不流血的。在这一时期,印度、土耳其、伊朗都在进行改革或革命。传教士观察到,这些国家推翻的是专制的君主,而非君主制,尽管发生了革命,但共和的思想没什么进展。在华传教士自然不希望中国步入后尘。不断有传教士表示,希望中国民众认识到团结的力量,不好的统治者好过没有统治者,不好的秩序好过没有秩序。

传教士由于以宗教为皈依,顾虑因素多,掌握信息不全等因素,难以对中国的局势有精准的判断,然而在这一时期传教士更倾向塑造一个积极的中国形象。如美国学者加纳(John B. Gardner)的分析:“义和团的发生,使得传教士遭受到很多批评,他们被认为是侵略者,应对义和团负责。”传教士从没想过有一天需要为自己的角色辩护,这使得传教士注意缓和对中国的批评和评论,更多讨论中国的觉醒,其塑造中国形象的重点不再是亟待拯救的4亿异教徒,而是强调他们投入的人力、财力、物力有着怎样的成就。

(作者单位:中国政法大学历史研究所)