在100多年前,在中国西南部的一个小山沟里,伯格理为苗民们创造了文字,《苗族救星》一书评论说:自从柏牧师发明苗文之后,对于教会的发展、苗民的文化教育,有着千万倍的贡献。

1864年4月20日塞缪尔.伯格理出生于英国的西南部康沃尔郡卡米尔福特。1887年,当时22岁的柏格理受基督教“西差会”派遣,来到中国,成为中华基督教循道公会西南教区牧师。1904年柏格理穿上中国服装、戴上假辫子,从云南“昭通布道所”来到了地处川、滇、黔三省交界,属贵州省威宁彝族回族苗族自治县的一个叫做石门坎的小村落。

苗族原无文字,一切文化只能靠口头传承,严重妨碍了苗族文化的发育和交流。柏格理对苗族文化建设所作的重要贡献之一,是成功地创制并推广了“柏格理苗文”(Pollordscrlpt,俗称为“老苗文”)

杨汉先在《先父杨雅各传略》中记到:柏格理在入苗区传教之初,便拜石门坎苗民杨雅各为师学习苗语。“白日夜晚,除睡觉外,就连行路中柏都要求学苗语,几乎在全部生活中都学苗语,先父很想回家,但柏不允许,所以只好整天都教柏的苗语。”

据《威宁县宗教志稿》记载:初,信教读书的苗族读书心切,但无文化,有些人连汉语都不懂。柏格理在教苗族学文化时,由于汉文笔画繁多,难写难记,不易学懂,十分吃力。鉴于苗族信徒读书日有进步,但惜至今日又无苗族文字,既无文字,何来文化?故决心为苗族创造文字。柏牧师意识到这一点,认为创造苗族文字是来苗族地区传教必须首先解决的问题,也是他毕生最要紧的工作,这件事做好了,与教会发展和苗族教育有莫大关系。

1906年,柏格理提出创制苗文的方案,并会同汉族教师李司提反、钟焕然和苗族信徒杨雅各、张约翰一起研究。

第一次研制的方案,试图用拉丁字母拼写,并先制出一套模式,但这一套模式不能完善地表达苗话特有的发音规律,遂告失败。

第二次与李司提反、钟焕然、杨雅各详订方案,但由于当时党居仁在内地会葛布教会创制了一套苗文,转移了他们的视线,使他们转而研究葛布方案。后来证明,葛布方案也失败了。

根据失败的教训,柏格理提出新方案的设想:能表达苗语发音规律,每字笔画不超过五画。根据这一原则和张约翰的建议,决定用苗服上的某些图案和拼音字母共同组成苗文字母。

当时罗马文已流行全国,柏牧恶其笔划繁琐,书写复占地位,尤憎其行文后另加五音符号才能成文,诸多麻烦。自花苗皈依主后,复以之服饰花纹制成文字,审查其喉、舌、鼻、牙等声音沿革,删减制成苗文。

柏格理在其所著《苗民的故事》中,详细地记载了这件事:

这次翻译工作十分困难,进展很慢,做好此事须有极大地耐心和特别地细心。至今为止,当地传道已为我们提供了巨大的帮助。除了汉族传道的协助之外,几位苗族兄弟也起到了很大的作用。对译者帮助最大的也要算“詹姆斯”和“约翰”这两位早期来到我们中间的苗民了,在为《马可福音》和《约翰福音》的出版所作的准备中,“詹姆斯”帮我作了大量的工作。翻译中最大的困难之一就是寻找那些当地人所不熟悉,而传教士也不知如何用苗语表达其对应形式的词或词组。

为寻找诸如“parable”(寓言)、“astonishment”(惊讶)“neverthelss”(不过)、“evidence”(根据)、“ayssop”(海草素)、“Vinrgar”(乖戾)、“Kingdom”(天国)这类词的苗语对应词,我们绞尽了脑汁。我们曾一度对寻找“kingdom”一词的苗语表达形式丧失了信心。在主祷文的翻译中,我们把“Thykingdom came”(愿你的天国降临)译成了(愿你的天家降临)。没有一个苗民记得曾有何时他们有过一个“天国”,谁也不知道如何用苗语表达这一含意。

英译苗的困难远大于其他文字的对译,这主要是因为苗语中原有的词汇远不够使用。同时,大量新词汇新概念进入苗族社会,又必须考虑大量借用原有苗语词汇概念来与之对应说明,否则难达到迅速传教的目的。柏格理继续写道:

翻译‘comtorter’(安慰者)。我们花了大量时间寻找这一词的对应词,但始终未能找到。苗民中有人懂汉语,我们便尽量设法使他们从汉语“安慰”一词中领会其含意,但也毫无结果。此词乍看简单容易,但事实上为寻找其对应词使我们陷入了无休止的苦苦思索之中,直到有一天,“詹姆斯”前来告知那天他不来传教所了,因山背后寨子中的一个妇女失去了她的小孩,小孩是头天晚上死去的,他要去她家……。

我当即意识到他所用的这一陌生之词,正是我们寻找了如此之久而毫无结果的这个词,踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫,我们从“詹姆斯”那天早晨所用的这一小词中所得到的兴奋之情,简直令人难以想象。我们又成功啦!我从这位朋友得知comtort一词意为“使某人的心情从痛苦中摆脱出来。”这只是一个3个字母的词汇,但却具有极为丰富的词意。那天上午,苗文版《约翰福音》的翻译又前进了一步。

不特难译的仅抽象性词汇,即如一些常识名词,甚至最容易翻译的一些实物性名词,也因为苗族社会原有的封闭和生产生活方式的原始而产生了麻烦:

至于“sponge”(海绵)一词,我原以为只需从我妻子那儿借来她给孩子洗澡用的海绵让苗民一看便可解决这一困难。于是我便借来了海绵让他们观看。他们对这种吸水性能如此之强的奇怪“羊毛”颇感鲜奇。不过,我要告诉他们告诉我这是何物的问题,却成了他们要我告诉他们的问题,由于相互间均不知将此称为何物,这一问题始终未能得到解决。在《福音》中,“sponge”一词意为“海中的羊毛。”

在用苗文翻译《圣经》-时到耶稣抱起一个孩子教导使徒们“像这小璇子那样谦卑的,在天国里就是最伟大的时,我的苗民助手杨雅国坚持要我在译文中加上“隶”(吻)这个词。他说,“这是一定要有的。耶稣肯定亲了那个小孩予,他不可能不这样做。”他比划着,“于是耶稣伸出双臂抱起并隶了孩子,他说……"

后期,柏格理的精神愈见好了。他和杨雅国(辛亥革命以后,杨雅各改名杨雅国)又继续中断了一阵的《圣经》苗译工作。在这之前,他们已经译完了《马可福音》、《启示录》、《圣约翰》等篇章,现在只剩扫尾了。抓紧拿命的最后一点时间译完《圣经》,成了柏格理最大的心愿。

1915年,经过近十年努力的苗文《圣经》译完时,坡上的庄稼也收割完毕了。石门坎一片欢笑,空气中弥漫了混合着燕麦、养麦和洋芋味的清香。

在石门坎教堂十年庆典上,《马太福音》和《马可福音》刻印本发给每一个苗族信徒。

柏格理在《中国历险记》中说,他卖书给苗民,赞美诗40文一本,《圣经》80文一本。由于不识数,苗族入千脆捧蹬一把小钱,交给传教士去数出应收的数目。

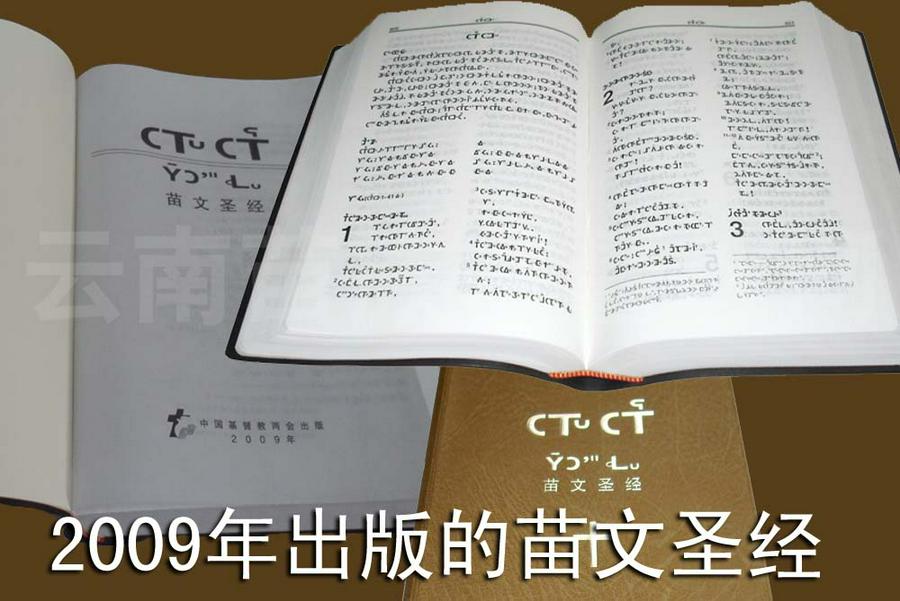

然而他并未看到他的成果印成铅字——他于1915年8月8日与世长辞。1916年,英国传教士王树德带杨雅各送苗文《圣经》到日本横滨付印。王树德假道日本,便回国去了,杨雅各独自一人完成了校勘工作。历时半年,首批印刷的855本苗文《马可福音》和《马太福音》由杨雅各运送回国。1919年,王树德与杨雅各又合作将柏格理未完成的《新约全书》其他部分译出。三十年代初,根据汉译本,王树德又与苗族传教士杨荣新一起,重译了《新约全书》,并送上海圣书公会出版。一同出版的还有杨荣新翻译的《圣主赞歌》,这两本书在整个滇东北次方言区内流通至今。

另外,川滇黔方言第一方言区(川南苗族区)的杨永恒等人,也用这套文字翻译《马可福音》和《颂主圣诗》。利用这套文字,苗族教徒还创作了大量《赞美诗》,记录整理了《古史传说》,并在石门坎发行了一种叫《半月刊》的苗文报纸。时至今日,这套文字还流行于云南昭通、楚雄、昆明、曲靖、镇雄、威信、文山、贵州威宁、毕节、赫章、纳雍、普定、六枝、织金、紫云、镇宁、水城和川南数县。

很多年后,贵州教育学院谭佛佑还认为:柏格理能在本世纪初为苗族创造文字,还用该文字编写了苗文课本,课外读物,发行苗文小报,传播了一定的科学文化知识。苗子同胞也逐步学会了应用自己的文字作为交际的工具,如通讯、记帐、写日记、记录本民族的诗歌、故事等,对传播发展苗族文化,客观上起到不少作用。此点,不论解放前、后的学者,都给予了相当的肯定。

这套文字不断地改进和完善,不但作为一种交流工具顺利推行开,而且还成为苗族文化的组成部分,受到苗族人民的拼死保护。