编者按:

习近平总书记在今年5月18日召开的中央统战工作会议上强调,“积极引导宗教与社会主义社会相适应,必须坚持中国化方向”。

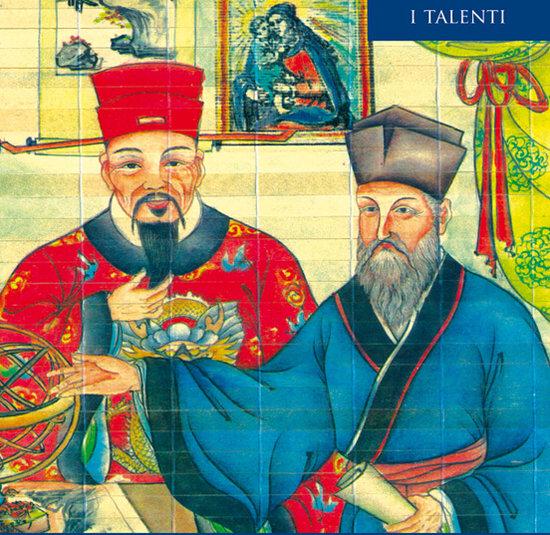

对于基督宗教来说,利玛窦是中国化的肇始者和重要代表。400多年前,作为天主教传教士的利玛窦,采取政治适应、文化适应和社会适应的策略,蓄胡须、穿儒服,主张基督徒尊重中国传统,敬天、祭祖、尊孔,使天主教成功进入中国。他的这一做法,后来被清朝康熙皇帝表扬为“利玛窦规矩”。

当今世界,随着全球化进程的加速,不同文明之间的矛盾和冲突凸显,对话与交流显得尤为迫切。在这一过程中,“利玛窦规矩”依然是一个值得借鉴的范式。

7月12日至13日,武汉大学哲学学院与美国天主教大学价值与伦理中心,共同举办了“利玛窦规矩与中西文明对话”国际学术研讨会。武汉大学、中国天主教神哲学院、陕西理工大学,以及来自美国、加拿大、印度、智利、波兰、罗马尼亚、乌干达等国的相关学者,重拾利玛窦经验,探讨基督宗教中国化以及世界文明对话的有效新途径。

反思文明对话新途径

(武汉大学哲学学院院长 吴根友)

在全球化的浪潮一浪高过一浪,全球不同民族的文化交流更加深入的今天,我们回顾400多年前的文明对话先驱人物——利玛窦及其后继者,反省他们在文明对话过程中的经验,总结他们在对话过程中的教训,对于我们今天更大规模的文明对话活动来说,是一件极其重要的事情。

利玛窦采取“适应”的策略,在文明对话中关注并寻找基础与根基上的共同性,不纠缠于文明中具体的细节差异,这些经验对于我们今天的文明对话来说,仍然是有效的。文明之间的对话,既要保持本民族文化中的优秀精神,又不与当地富有传统与历史的文化发生直接的冲突,这是需要智慧的,也是需要仁心与信心的。没有文化上对他者的尊重这样一颗仁心,没有对自己本民族文化优秀精神深信不移的信心,就无法在文明对话中实现“和而不同”的目标。

“文明对话”不是文明之间的战争,因而不是一种你死我活的斗争、非要消灭对方不可。文明对话的目标是要实现人类精神的多元发展,促进人的美好的生存,而不是相反。文明的对话要展现的是文化生态的多样性,并要在对话中始终坚持并维护这种文化生态的多样性。在尊重人、为了人,尤其是为了人的更加积极、丰富、多元的生活方式的目标下,我们展开对话。因此,一种文化要跨越自己固有的边界,进入陌生的文化领域时,就不能以一种反客为主的强硬方式取代,甚至消灭当地文化,而应当是以一种客观的、谦逊的态度适应当地文化,然后丰富当地文化。这对于人文性的文化类型而言,尤其应当如此。否则,由于文化的差异而引起冲突,进而引发战争,那就完全失去了文明对话、交流的积极意义。

不过,当代技术文明已经在悄悄地改变文明对话的模式。技术以贿赂人的感观需求,满足普通大众喜欢便利的浅层次的欲望为目标,以普遍化的方式改变着文明对话的模式,并在悄悄地消灭文化生态的多样性。当年利玛窦等传教士利用近代西方的技术成果为天主福音的传播铺设道路的方式,正在发生实质性的变化。高科技日用产品似乎本身就已经成为天主的福音了。新技术层出不穷,人文性的知识、理念,深层次的价值理想,如何在技术的时代获得自己有效的、和平的传播效果,需要更多的人文学者作出积极的回应。人文学者在关注历史的同时,也应关注现实,在古今中西的纵横视野里,反思我们时代的文明对话及其有效的新途径。

省思利玛窦来华的策略

(多伦多大学讲座教授 沈清松)

由于全球化进程加深,各文化不断跨越国界并与其他文明互动。我们正生活在一个全球性的多元文化时代。目前,世界的任何重要议题,经济、政治、疾病防治、犯罪防治、移民、安全、环保等等,都不是在一个国家内部、用一套办法就能解决的,没有一项议题不需要多国的参与。这就涉及不同观念、文化的协调与合作。也正因如此,没有任何文化可以独断独行,不同的文化传统应相互丰富。

利玛窦和耶稣会早期来华的会士们,了解到为了平等交流,应该把彼此最好的经典拿出来翻译,以促成深刻的相互了解。利玛窦与早期来华耶稣会士带到中国的,有西方的科学、技术、伦理道德、艺术、文学、宗教等著作。他们也将中国经典译介到西欧。可以说,当时担任中西互译的接引者,是这些耶稣会士。

友谊是文明平等交谈的模式。利玛窦的第一本中文著作是《交友论》。其主要思想,是“交友之旨无他,在彼善长于我,则我效习之;我善长于彼,则我教化之。是学而即教,教而即学,两者互资矣。”利玛窦这种平等友善互资论,也就是不同文化间“相互丰富”的主张。

利玛窦由于心灵的敏锐、道德的操守和宗教的热忱,从平等而友善的角度来与中国文化交往,在今天仍有重要的意义。

需要开放和平等的对话

(武汉大学哲学学院教授麻天祥)

基督宗教在中国的传播历史包含4个时期:唐朝的景教,元朝的也里可温教,明末清初的天主教,清末的天主教、基督教和东正教。在前两次传播中,基督教对中国社会影响甚微,第三次传播则在意大利传教士利玛窦的努力下,取得了突破性的进展。

然而,当利玛窦去世后,其继任龙华民废除了“合儒易佛”的策略,并对中国传统的祭孔祀祖行为大加指责并且试图制止,最终导致了“礼仪之争”,从而又一次斩断了基督宗教东传之路。

佛教刚开始传入中国时,为了使中国人更好地理解佛教经典,译经通常结合中华本土常用概念,特别是与老庄术语相结合,此称为“格义”。格义是佛教在中国得到长远发展的主要原因。与此相比,利玛窦利用儒教教义解释天主之说,也可以称为格义。不同的是,魏晋期间使用格义的是中国人,是为了让国人更好地了解佛教,而明末使用格义的却是外国传教士,是为了将自己的宗教传播给中国人。佛教刚刚传入中国时悄无声息,并不鞭挞他教以凸显自己,只是静静地发展,后来中国人发现它是好的,于是到其故乡追根溯源以谋求进一步发展,如玄奘西行。而基督宗教刚开始就是以自己为中心,可以说,基督宗教东传成果付诸东流的原因,有一部分是因为其强势的态度。而佛教则是以退为进,最终在中华大地上生根结果。

就像有国外研究利玛窦的人士所说,即使中国基督教徒完全信奉基督宗教,并且对儒释道进行不遗余力的批判,也不可能抹去上千年的中国文化沉淀在其身心上的烙印。因为儒释道文化充分浸透的世界观、人生观早已在中国人心中根深蒂固。基督宗教作为一种异质文化,要在中国长足发展,就需要与中国文化采取开放和平等的对话,而不是盲目坚持自己的教义和学说。

利玛窦文化适应的方法

美国天主教大学价值与伦理中心代表 胡叶平 (陈丽译)

“我,玛窦,来自遥远西方,带着敬意,漂洋过海来到中国,那是对伟大明朝天子之博学的敬意,对先王们所遗赠之教诲的敬意……我翻山越岭,帆过河流,来到金陵,目睹了这个王国的荣耀之都,在这里,我充满喜乐,不虚此行。”

作为一名来自意大利的西方传教士,为了来到中国,利玛窦是如何在海上度过4个月的时间,还要克服那么多的困难,不仅有语言、食物、气候,离开家庭、朋友和熟悉环境方面的困难,更有关乎生命的危险?他是如何最终定居于北京——中国明朝首都,而且结交朋友,尤其是那些儒家文人和有影响力的官员?为什么那时会有那么多官员和文人志士喜欢和他交流?利玛窦有着自己的文化传统和宗教信仰,在起初对这里的人和这个国家一无所知的情况下,他是用什么样的方法努力与他们交流?他在这个国家的首都如何终老?他那种独特的理解其他文化、人民和文明的方式有什么贡献和意义?

身处复杂的全球化时代,在对不同的人、文化和文明间的理解、尊重和对话方面,我们能从利玛窦的方法和经验中学到什么呢?

实际上,文化隔阂和时代限制使得文化调和不是一种选择,而是一种必须,这不仅适用于利玛窦的时代,也同样适用于我们今天这个时代。

不同宗教信仰、文化以及文明进行和平而又富有意义的互动是可能的。这将会创造出一个更丰富、更宽阔和更具包容性的联合体。

就像教宗若望·保禄二世所说的那样,利玛窦在中国的经历表明,基督宗教“不会给中国文化以破坏,而是使它臻于完善……基督宗教信仰事实上没有暗示一个人要抛弃自己的文化,也不会是减少他对自己国家和传统文化的忠诚度,而是信仰会让他们为自己的国家提供更丰富和更合格的服务。”

然而,在敌意、仇恨和混乱中,确实也存在着一种文明冲突的倾向,文化也有可能变成将我们隔离开来的城墙,就像现在依旧横亘在以色列和巴勒斯坦之间的墙。但如果我们将这种冲突的危险转化成对话和合作,用更开阔的胸襟打破这些墙,我们将能为各种文明创造崭新的、积极的可能性。对于每一个具有独特经历和不同文化的传统人,共同的人性需要一个更人性化的途径和更丰富的文化源泉。

我们从利玛窦身上看到,具有不同文化和信仰的人们和平共存是可能的。一方面,一种外来文化在一个异域文化背景中存在的时候,它作为一个客人而不是主人,持守这种文化的规则、模式和传统,渐渐和这种文化进行融合;它带着谦逊、真诚和慈爱而来,为的是达到文化改进和补充的目的;或者它带着发现精神而来,目的是想从这种现存文化中发现其展示真善美的独特方式并学习之。同时,反过来以此重新发现自己的文化。这一切,简单说来都是因为我们共同生活在这片天空之下。

利玛窦:文明间对话的形象

(印度)阿萨姆·波斯科大学教授 托马斯·梅纳帕拉皮 (李艺雯 王成军译)

许多世纪以来的人类经验已经表明,当不同的人群视彼此为威胁,而非朝向一个共同命运的朋友与同路人的时候,人类将会降格到怎样的非人状态。当由仇恨来驱使的时候,人们总是能发现一些隐秘的资源与无限的能量,以令他们能够向他们所想象的“敌人”去施加致命的伤害。因而,我们首先要做的,就是去创造一种对话的氛围,而这便需要利玛窦式的人物。

历史告诉我们,在社群、文化、国家之间,一定会存有差异,尤其是文明之间,其差异会更甚。这并不是说,我们不喜欢其他的文化或文明,而是说,我们常常误读其他文化或文明中的一些意义。小问题也会产生大麻烦。在现代,各个文明和文化都在重新觉醒,而且它们之间的边界在锐化。这就有可能导致不断增长的独断性与张力,如此一来,去寻求一些道路来缓解各种焦虑,并且增进相互间的对话、协调与合作,便是一件十分有益的事情。

在这一语境下,能够促使两大文明愉快相遇的利玛窦的形象,就显得尤为卓尔不凡。即便是在他接触中国社会的一开始,他也对他所遇到的人以及他们的文化抱有激赏之辞。他认为,中国人“天赋高贵、举止文明、语言优雅”。他自愿令自己成为一个中国人。他的风采和温和令人吃惊。他被认为是一个完全的君子。

他令自己呈现出一个来自于西方的知识分子的形象,乐于以一种具有说服力的方式,向中国引介他自身文明中的那些宝贵的东西和价值。比如技术产品、观念以及社会思潮。他以惊人的技巧克服了当时的那些偏见。李约瑟在他的《中国科学技术史》一书中说,利玛窦在对话方面的努力“在所有的时代而言,都是文明之间所具有的最高层次的文化关系的一个范本”。

利玛窦有关友谊、记忆术、自然法、婚姻生活的作品受到了广泛的阅读和追捧,尽管其中所包含的那些概念和中国社会流行的那些概念有极大的不同。通过向他的家乡写信,他也致力于在西方社会为中国文明树立正面的形象。他感到,在这两大文明之间筑起桥梁是他的职责。他与络绎不绝的来访者进行孜孜不倦的讨论,甚至持续到深夜。他的这些努力赢得了普通人、知识分子乃至皇帝的认可。他得以居住在皇家庭院,死后安葬在御赐的尊贵之地。他仍然活在人们的记忆之中。

钟表、地图、诗歌、数学知识和伦理思想的交流,这都仅仅只是利玛窦内心的那种深沉渴望的象征,这一渴望也即:让西方的心灵与中国社会相遇,并且让二者进行对话。在我们的时代,让不同的文化与文明进行互惠互利的对话,令所有彼此的社会都能够从中获益而不是陷入冲突,这是一个非常紧迫的要求

我们需要补充的是,“要驯良如鸽子”,这正是传递讯息的一个“亚洲方式”。因为我们知道,而且我们也赞赏老子的教导中所蕴含的这一智慧:“以道佐人主者,不以兵强天下,其事好还。师之所处,荆棘生焉。大军之后,必有凶年。善有果而已,不敢以取强。果而勿矜,果而勿伐,果而勿骄,果而不得已,果而勿强。物壮则老,是谓不道,不道早已。”以非敌对的方式去相互靠近,互相聆听对方的声音而非自说自话……乐意接受更广泛的共同体的智慧,这更贴近亚洲人的方式。

耶儒应共建大同世界

(陕西理工大学教授杜小安)

改革开放近40年来,特别是中国加入世贸组织15年来,中国同世界各国的交往越来越走向深入。无论在政治经济领域,还是在思想文化领域,中国都更深地融入由西方价值观主导的全球化浪潮,并深受西方政治、经济、文化的冲击和影响。在宗教领域,由于中国的宗教信仰自由政策得到较好的落实,佛教、道教、伊斯兰教、天主教和基督教五大宗教都有了长足发展。尤其是基督教发展最快,信徒人数不断增加。同时,儒家虽然没有成为宗教实体,但是儒家文化的复兴势不可挡。

然而,快速传播的基督教与正在走向复兴的儒家之间出现了越来越多的摩擦和冲突。尽管这种冲突具有偶然性和随机性,但却是几百年来基督教与儒家长时期关系紧张造成的必然现象。

事实上,从宗教与现代世俗社会的冲突角度来看,儒家和基督教都面临被世俗社会边缘化、妖魔化、商品化、消费化的危险。双方应该求大同、存小异,共同应对人类信仰解体、精神空虚、物欲横流、道德沦丧、生态危机等挑战。儒家信徒和基督教信徒应该共同担负起拯救世界、挽救人心、重建信仰、建设道德文明、保护世界生态环境等共同的责任和使命,积极参与经济、政治、社会、文化和国际交流,消除战争、贫困、疾病和饥饿,消除贫富差距和社会冲突,共同建设“天下为公”、“四海之内皆兄弟”的大同世界和人间天国。也就是说,儒家和基督教完全可以形成同心同德、同舟共济的朋友和伙伴,消除彼此的种种纷争和冲突,成为真正缔造和平的使者。

利玛窦的本土化传教

(武汉大学哲学学院副教授 黄超)

人类社会进入21世纪,宗教对话与文化交融的迫切性日益凸显,利玛窦的本土化传教策略受到东西方学术界、宗教界的广泛关注和讨论,此一现象的出现绝非偶然。利玛窦的本土化策略是一种“主体间性”的“嵌入模式”,具有现代社会学意义上的主体间性特征。嵌入模式并非一种排斥性的非此即彼的关系,相反,宗教信仰的层次性决定了信仰层面的嵌入和文化层面的融入是宗教本土化过程中内在具有的张力,直面这一张力也是诸宗教之间展开主体间性对话的基本前提。

在利玛窦之前,基督宗教传入中国已经经历两次高峰。唐朝景教模仿佛教而兴盛一时,后因武宗会昌灭佛而殃及池鱼,一蹶不振。元朝也里可温教依附于政权进入中原,结果因元朝覆灭而在中原销声匿迹。明朝中叶以后,基督宗教第三次叩门中国。此时,欧洲经历了文艺复兴,耶稣会士为重振天主教而源源不断地踏上了东方传教之旅。

富有戏剧性的是,身为耶稣会士的利玛窦,乃是以“西僧”的身份叩开中国的大门。1582年,利玛窦抵达广东肇庆,获肇庆知府捐地建房,条件为“换上中国衣服,变成中国皇帝的子民。”在自我身份定位问题上,他们觉得基督宗教与佛教有某些相似,更为重要的是,明朝禁海令异常严厉,外国人不得进入内地。但是,自汉唐以来,外来僧人出入中国频繁,不会引人注目。于是,利玛窦改用中国姓名,削发剃须,身着僧衣,自称:“弃俗事天的僧人,来自天竺国,向慕中国政治昌明,愿得一块干净土,建屋造堂,终身事奉天帝。”1585年,利玛窦于肇庆城东建立第一所教堂。当地知府题赠匾额“仙花寺”、“西来净土”,前者悬于门首,后者挂于中堂。唐朝贞观年间的叙利亚传教士阿罗本融通佛教,受到唐代数位皇帝礼遇。但是,时移境易,利玛窦在经历了一连串的挫折后发现,如果仅以“西僧”的身份出现于晚明中国,是很难有所作为的,想见到中国皇帝难于登天,即使进入北京也几无可能。1594年,利玛窦接受瞿太素的建议,并报请耶稣会总会长许可,取消“僧”名“寺”名,脱掉僧服,改着儒装,头戴方巾,自称“西儒”和“道人”,见客时以秀才礼应对。不仅如此,利玛窦“僦馆延师读儒书”,“居恒手不释卷,经目能逆顺诵”,为走上合儒的传教路线奠定了坚实基础。

2001年10月,教宗若望·保禄二世在《利玛窦到北京400周年国际学术研讨会致词》中给予利玛窦高度的评价:“利玛窦神父最大的贡献是在‘文化交融’的领域上。他以中文精编了一套天主教神学和礼仪术语,使中国人得以认识耶稣基督,让福音喜讯与教会能在中国文化里降生。由于利玛窦神父如此地道的‘做中国人中间的中国人’,使他成为大‘汉学家’,这是以文化和精神上最深邃的意义来说的,因为他在自己身上把司铎与学者、天主教徒与东方学家、意大利人和中国人的身份,令人惊叹地融合在一起。”

利玛窦开创的文化交融事业的核心在于儒学与基督宗教结合。他认为,基督宗教在华的命运,取决于中国人是否能接受儒学与基督宗教结合模式这样一个复杂的问题。利玛窦的适应方法体现了一种精致的策略性,既具有对基督宗教信仰核心的固守,又包含了对儒家传统本质的理解。其结合模式是通过对中国古代经书的重新阐释,在儒学中吸取社会和道德成分,而基督宗教则贡献其宗教成分。若望·保禄二世认为,利玛窦的洞识基于早期教父们“在基督福音与希腊罗马文化相遇时的所作所为”。

利玛窦的适应策略还体现在政治层面。他强调谨慎行事,主张“宁可少要几名好的基督徒,也不要一大批滥竽充数的人。”其后继者金尼阁指出:“这里的关键问题是,中国人承认我们完全不会策划革命事件,我们也不追求任何物质利益,而是前来传播独一无二的教法,这种教法与帝国的利益在任何方面都不会对立。”为论证基督宗教能够在中国“补益王化”,耶稣会传教士们具有某种把欧洲描绘成田园诗般的形象的倾向。这种倾向影响和吸引了儒家士大夫,作为利玛窦的弟子,徐光启这样写道:“佛教东来千八百年,世道人心未能改易……必欲使人尽为善,则(西洋)诸陪臣所传事天之学,非可以补益王化,左右儒术,救正佛法者也。盖彼西洋邻近三十余国,奉行此教千数百年,以至于今,大小相恤,上下相安,路不拾遗,夜不闭关,其长安久治如此。”

利玛窦的策略具有丰富的层次性,具体表现为信仰层面的独立、排他,文化层面的融合包容,政治层面的主动适应等等。毫无疑问,传播基督宗教是利玛窦坚持的根本使命,信仰的外在嵌入正是利玛窦本土化策略的本质特征。其身后的中国“礼仪之争”主要责任不在利玛窦本人,而在于利玛窦的后继者和批评者对其适应策略的平面化理解。

事实上,不管是信仰层面还是文化层面,对他者的尊重、平等对待和包容是任何有意义的宗教对话得以正常进行的基本前提。从这个意义上说,利玛窦努力在信仰嵌入与文化融入之间保持平衡,身体力行儒学与基督宗教的结合模式,体现出一种现代意义上的主体间性特征。因此,我们似乎可以说利玛窦是商谈伦理学的最初探索者和实践者。