广西的教务事业不算发达,无论是过去还是现在,情况都是如此。早在一九二二年,由中华续行委员会(The China Continuation Committee)编纂的名为《中华归主》(The Christian Occupation of China)的中国基督教事业统计的资料中就表达了这种看法——“除甘肃外,本省布道区之数目是全国最少的一省,不到贵州之半数,近等于湖南的1/6。”[①]这本统计资料还把各差会对广西教务“素不注意”的原因做了分析:一是人口稀少,且以多山、多盗、多贫著闻,二是交通闭塞,昔日之旅行家由民船入内地者,往往遇盗劫杀,三是人民仇视教会,四是各差会之外国职员,除因欧战减少外,尚有逝世者、退老者,而经济支绌亦属一种原因。[②]时至今日,广西的教务事功在全国的范围来看依然是比较落后的,根据本人的亲身体会与国内外肢体的见证,都可以得出这样的结论。2009年一位桂林市家庭教会的带领人曾讲广西的基督徒数量有八万人,如果这个数字是一个比较接近事实的数字,那么河南省一个地级市辖区内的基督徒数量都将超过广西全省的基督徒数量。在这种情况下,龙胜各族自治县平等乡广南侗寨的基督教会引起了我的兴趣。广南教会之所以引人注目,不在于这个教会的信徒的绝对数量,而在于她的历史与曾经的影响。如果考虑到广南侗寨偏远的地理位置,恶劣的交通环境与落后的经济水平,那么广南教会的成就就显得弥足珍贵了(广南教会是龙胜地区的宣教中心,一度把福音传到过湖南境内)。本人结合文史资料与田野调查,试图对广南教会的历史作出初步的梳理。

本人今日可以看到的有关广南教会的文史资料有五个版本,分别是刘粤声的《两广浸信会史略》;陈远坤、彭怀谦、曾视远修纂的《龙胜县志稿》;一九九二年汉语大辞典出版社出版的《龙胜县志》;《广西通志·宗教志》的一九九二年征求意见稿与一九九五年的出版定稿。在这五个版本中,刘粤声的《两广浸信会史略》最为学界所重视,如徐永志的专著《融溶与冲突——清末民国间边疆少数民族与基督宗教研究》,吴宁的博士论文《美南浸信会在华南传教活动研究(1836——1912)》在写作相关内容时多引用此书的内容。而《广西通志·宗教志》的征求意见稿的写作大体上也参考了此书,但此征求意见稿的写作颇为粗糙。《广西通志·宗教志》的定稿做了相当的改动,但亦有讹误。陈远坤等著的《龙胜县志稿》成于民国三十七年,今只存此书的手抄残卷的复印本,其对于广南教会的记载虽很简略,但考虑到此书的史料价值,此版本应予以重视。汉语大词典出版社的《龙胜县志》的记载与以上四个版本都不相同,因为本人不清楚这个版本的记载的史料来源,故认为对它仅应做参考之用。结合对广南当地教会同工的口述访谈,本人主要采用了刘氏的《两广浸信会史略》与陈氏的《龙胜县志稿》的记载用于本文的写作。

民国时期的广南教会

广南教会的成立与兴旺,与一位名叫石声的广南本地人有着密切的关系。刘氏《两广浸信会史略》称:“圣教传入广南,始于一九一六年。先是石声来桂闻道受感,于一九一七年领浸。自受浸后,竭力为主见证。”[③]陈氏《龙胜县志稿》称:“自民元以后,经广南人石贞声诚心信道,曾入桂林耶教堂圣经学校肄业,归来四处传道。”[④]这些记载与广南教会同工的口述颇为吻合,广南教会的陈代秀姊妹告诉我们,福音传入广南,本来不是外国人传进来的,是当地一位叫做石声的人去桂林做小生意,在桂林信了主,然后把福音带回了广南。而石声在广南教会的发展过程中所起到的作用更是非同小可。广南教会的同工陈代秀姊妹告诉我们,石声一开始是用自己的房屋来聚会用的,因为他传福音的事功颇见果效,信徒渐渐地多了起来,他的房屋已经不能满足聚会所需了。于是他把自家的耕田变卖,用以建造聚会讲道专用的教堂。那时广南的福音十分兴旺,信徒最多时达到了200人(本人认为这200人中不应全是受洗的信徒,也有相当数量尚未领洗的慕道友)。广南教会不但自己领受了福音,还把福音传到了湖南的通道境内。可谓是龙胜县当时宣教的中心。刘氏《两广浸信会史略》是如此记载石声的事功的:“一九一九年,石君独自改其住宅之半作宣传福音之用,并将广南所有之偶像尽行打毁,虽遭地方人士逼迫,在所不计。如是数年。一九二二年,石君决志来桂,入圣经学校学道。一九二七年,圣经学校同学会组织‘瑶山传道部’。一九二八年,先聘谢东友君来广南布道,既则请石生协同工作。先租民房一间于本寨,改作福音堂。二君传道维殷,二年间信而归主者凡数十人。乃筹建礼拜堂,承瑶山传道部捐助费用之半,余由本处教友,各地同道捐助。与一九一九年,购地兴工建筑。一九三零年十一月十八日,举行献堂暨成立教会典礼。并推石君为牧师。一九三一年受宝赠之聘,会务全由谢东友君,张宝书君担任。谢长二君服务该会,历时五载。一九三三年,仍聘石牧师回堂主理。石牧师热心主道,信者逐年递加,至今已有兄姊九十四人云。”[⑤]虽然文史与口述资料的内容略有出入,但不难肯定石声在广南教会中的作用之大。

石声无疑是一位在广南教会历史上举足轻重的人物,他的归宿到底怎样呢?刘氏的《两广浸信会史略》成书于1934年,对这个问题自然没有提及。但是奇怪的是其他各个版本的文史资料的记载都未涉及这个重要的问题,这一度使本人起疑。同时,《广西通志·宗教志》的一张图表引起我很大的兴趣。

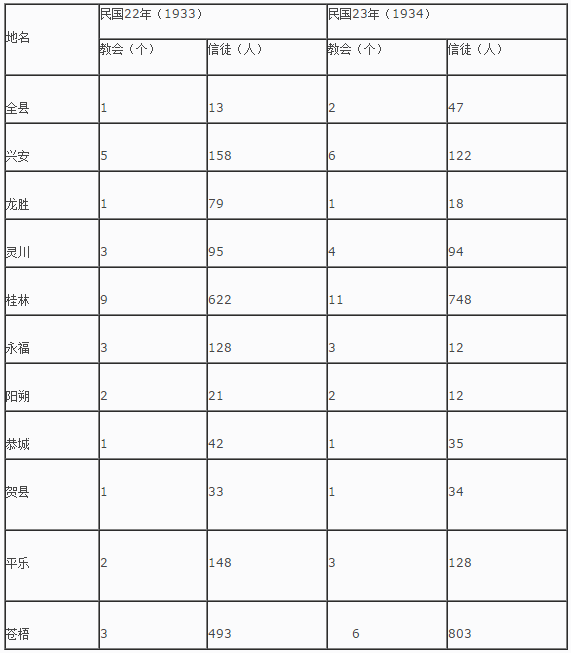

民国22年至23年部分县基督教徒情况表

资料来源:广西壮族自治区编纂委员会:《广西通志·宗教志》,南宁:广西人民出版社,1995年版,第121页。

通过这张图表我们不难发现,在1934年,桂林附近的几个教会都不同程度地出现了萎缩的现象,而龙胜(广南)与永福教会的萎缩更是超出了正常的范畴,似乎是同时受到了巨大的外力影响。是什么原因导致了这种现象呢?而1934年的龙胜有什么重大的事件发生呢?遍阅有关龙胜1934年的文献记载,发现那一年发生在龙胜最大的外来事件就是那年冬季时的红军过境了。而通过对广南教会同工的请教,我们终于清楚了这些疑问的原委。当我们询问陈代秀姊妹石声是哪一年去世时,她告诉我们这个很难讲,因为解放战争时共产党把他捕去,就再也没有消息了。之后教会没有了牧者,福音事功自然大受影响,而日本人打进来以后,兵荒马乱之际也没有人敢出门了,更何况组织有效的福音事功呢?我们觉得陈代秀姊妹的记忆可能有误,解放战争解放军入桂是接近建国的事情,而日军打进龙胜是在1944年11月份,而红军也曾经途径广南,是在1934年。这些事件之间的时间间隔现在以当事人的感觉看来似乎没有那么长。以一个当地百姓的眼光看来,自然对这些军队的性质没什么认识,在这种情况下出现记忆的混淆就不足为奇了。本着这样的想法,我们进一步询问当地的教会同工,到底石声是被红军捕去的,还是被解放军捕去的?一位88岁高龄的老姊妹讲,她不记得石声被捉去那一年按公元纪年是哪一年,但记得那一年是农历的狗年,并且那一年过境的军队烧了很多的房子。这位老姊妹的讲述告诉了我们两个重要的信息:狗年与大量的房屋被烧,而这个信息已经可以充分地说明一切问题了。1934年正是农历的狗年,而红军过境时,当地民居确实有不少被焚毁的。陈氏《龙胜县志稿》记载:“村团兵亦伤亡数十,而匪军伤亡则多我数倍。平等之龙平二村,广南之广南寨五村之民房约千余户被焚。”[⑥]把这一切的文史与口述资料综合分析,我们不难得出石声牧师是于1934年冬被红军捕去的这个结论。至于石声最后是被红军如何处置的?是否殉道?由于史料的缺失就不得而知了,这也可以解释为什么龙胜(广南)教会在1934年之后会突然萎缩了。陈代秀姊妹告诉我们,石声被捕去后,广南教会的事功就不如从前了,但教会的后一辈的传道人如吴维帮、吴元泰、石镛等开始在教会中带领。之后虽有战乱,但依然把教会维持了下来,到了抗美援朝的时候(那正是三自爱国运动兴起的时候),教会的活动就完全停止了。

“十字架”与“龙”在广南的关系

在查阅有关广南教会的相关历史资料时,一个问题一直使本人很困惑:广南教会在宣教过程中遇到过怎样的阻力呢?广南为侗族聚居的村寨,全村人几乎都是侗族,而侗族有其特有的神灵崇拜与风俗习惯,广南教会也曾一度兴旺,那么教会是如何处理信仰与偶像崇拜的问题呢?由于文化的差异,教会会与当地民众发生怎样的冲突呢?比如达摩娘娘就是平等(广南寨亦隶属于平等)一带侗族特有的迷信崇拜。[⑦]而广南本寨特有的舞草龙的习俗也是小有名气,甚至很多媒体也曾争相报道。刘氏《两广浸信会史略》中有石声“将广南所有之偶像尽行打毁,虽遭地方人士逼迫,在所不计”的记载。然而当本人向广南教会同工就这本书的记载询问这个问题时,当地同工却很肯定的告诉我们,教会并没有因为偶像崇拜的问题而遭受到很多的逼迫。当地教会谨守不拜偶像的圣经教训,对舞草龙、拜祖宗之类有偶像崇拜的行为都是抵制的,但并没有因此而遭到大的逼迫。当陈代秀姊妹阅读了刘氏《两广浸信会史略》的相关记载后,还专门打电话告诉本人,刘氏此书的记载可能与实事不符。这个情况使本人一度十分不解。另外,一般学者们认为,回顾中国近现代的教案时,会发现士绅阶层是反教最为不惜余力的团体。[⑧]他们反教的动机既有误会的成分,更有实际的利益动机。“士绅阶层是中国社会最基本的支柱,也是官民沟通的唯一桥梁和孔道。”[⑨]在地方上,他们在经济上有优势,在文化上有霸权。教会的出现不但使传统的礼法对教民失去了作用,而类似于迎神赛会之类的地区的摊派或公共义务(一般由士绅阶层主持)有时也会遭到教会的拒绝,这些都损害到了士绅阶层的利益。查阅了相关的文史资料,并且结合对广南的迷信风俗的实地调查,我个人的意见是,广南地区的神灵崇拜与风俗习惯对教会的冲击确实不大;刘氏的《两广浸信会史略》的记载虽不一定是错误的,但多少有点为教会溢美之嫌(因为为义受逼迫是有福的)。另外,士绅(房族)势力也不太可能与当地教会发生严重的冲突。

为什么当地的士绅与房族势力不会与教会发生大的冲突?一个很重要的原因就是广南不具备产生士绅阶层的文化条件。一般意义上的士绅阶层掌握着儒家传统礼法的话语权,并以此作为反教的意识形态化的武器。但广南当地的同工告诉我们,在石声把福音传到广南之前,广南就没有人是认字的。可谓是一片文化的荒漠。陈氏《龙胜县志稿》记载:“本县□未闻以前,原属苗疆。无文化教育可言,如不动产之易动,须立契以为□者,则以木契破之各执其一以存信,报状至官府,亦以木板刻纹以为表示。”[⑩]当地的房族势力即使要反教,原因也绝对不是出于捍卫儒家礼法的目的。实际上,由于教会在宣教的过程中要使信徒可以看懂圣经,就必须教会信徒识文断字,所以教会的宣教活动也同时起到了文化启蒙的作用。当年当地很多信徒都把去教堂做礼拜称为上学堂,就是一个很好的证明。陈氏《龙胜县志稿》称石声在广南“建筑教堂,又一度创办教会学校,培育子弟”。但这只是一条孤证,其他版本的文献并无此记载,而当地教会同工也很肯定没有这回事。但这从一个侧面反映出教会在推进当地文化启蒙中的作用。一般意义上的“十字架与龙”的文化冲突在广南并不激烈。

其次,福音传入广南时已经是民国时代,而主要的传道员又是本地人,教会当然没有机会依赖不平等条约与官府的势力来庇护教民、对抗士绅。所以从实际利益的方面考虑,当地士绅与房族势力没有与教会对抗的动机。

另外,还有一个原因是我们不得不提及的,那就是民国以来,无论是旧、新桂系政府对改良风俗与破除封建迷信可谓不遗余力,[11]而民国之后,政府对广南地区的控制有所加强,这势必减小了当地反教势力对教会事功的冲击。但此种原因的果效大小我们很难评估。民国时代之前的广南侗寨可谓“山高皇帝远”,各级行政机构的命令很难执行下来——“当时政府荒蛮非声□□及,操羁縻态度,只求其不为变□而已。政治势力既未□入,基层机构根本无法组织。统治方式,大抵操土司制度,即假各自然屯之酋长,为事实上之治理人。其区划以各自然屯为单位。然亦无明确之组织与划分。政府视之为化外之地,对完粮纳税征兵服役等政亦一律放任”,[12]民国之后,特别是1934年之前(1394年间为了对抗红军的缘故,政府对广南的控制大大加强了,并组织了民团组织),虽然政府对广南的控制力有所加强,但这种控制力是否强到可以使政令畅通无阻的程度,就不得而知了。

那么从当地的风俗习惯于民间信仰的角度考虑,教会会不会在事功上遇到阻力呢?本人认为这种可能性是存在的,但不应该被高估。通过对广南的实地调查后发现,广南当地的神灵崇拜可谓五花八门,有关公,有土地,有祖先,还有当地特有的用于辟邪的“吞”字崇拜。但和中国其他地区的情况相同,当地人对这些神灵的崇拜并不沉迷,与其说这是崇拜行为是迷信,倒不如说是一种习俗的延续。以“吞”字崇拜为例,如果一户人家的门临着一条直路,主人就会在门梁上悬挂一个写有吞字的木牌,用来吞掉将军射来的箭。[13]但当地教会一位老姊妹说,这个吞字很多当地人认为和泰山石敢当表达的是同一个意思,不认为它有什么迷信的色彩。我们可以讲当地居民的宗教情感淡薄,但同时也意味着他们对一种外来的宗教不会过分排斥。另外,佛教、道教之类的中国传统宗教在广南侗寨向来没有势力,也使教会在广南的事功免去了不少阻力。但这并不意味着基督教在当地没有遭到任何传统势力的抗拒。当地同工告诉我们,最大的阻力就是在祭祖的方面了。陈代秀姊妹告诉我们,基督徒是不拜偶像的,广南教会在这方面是谨守的,教会信徒当然可以去扫墓,但不会相一般不信的人那样又烧又拜。而当地的居民是拜祖宗的。但在祭祖问题上教会与当地民众到底冲突到什么地步?我们就不得而知了。值得一提的是,广南教会在解放之前也有为去世的信徒购置的墓地,算作教会的一份教产。与不信主的人分开安葬,在一定程度上缓和这这种矛盾。从墓地的考察可知,直到1950年三自革新运动之前依然有信徒在此下葬。但是由于在此安葬的信徒多为蒙姓一组,共和国时代教会的建制瓦解,教会的墓地就被蒙氏族人用作私家坟园了。

共和国时代的广南教会

共和国成立之后,广南教会在三自革新运动的冲击下瓦解了。“福音堂改作村级党政机关办公地点”,教会的活动完全停止,当地有关教会的文字资料在建国后历次的政治运动中也没有被保存下来。虽然在政治势力的强行干涉下,广南教会的建制瓦解了,但依然有不少信徒没有放弃信仰,只是没有办法参加任何形式的教会活动了。随着老一辈信徒的不断谢世,广南侗寨的基督徒的数量在不断减少,这种情况到了上个世纪80年代有了一定程度地改变。陈代秀姊妹回忆道,她于1982年嫁到广南,可能是在1984年的时候,一位名叫钟英兰的老姊妹再一次来到广南寻找失散的羊群,并做了传福音的事功。钟英兰姊妹是广东汕头人,读过圣经学校,在民国时代就曾到过广南做福音事功。因为广南教会也曾把福音传到湖南通道县,钟英兰姊妹似乎因为侍奉的缘故也到过湖南,并在那里结婚,但没有生育。共和国时代,钟英兰姊妹在桂林市穿山小学当教员。80年代广西的宗教政策有所放开,钟姊妹对她当年曾经侍奉过的广南教会很有负担,就到广南来挨家挨户需找依然健在的主内肢体,并尽力传福音。陈代秀姊妹就是因为听到了钟英兰姊妹的福音而信主的。广南教会因此重新开始了聚会。到目前为止,广南教会的信徒大约在三十人左右。2007年对广南教会来说是一个重要的年份,这一年村政府将福音堂归还给了当地教会。当然,要村政府把教产归还并不是一件很容易的事情,因为当时政府所占用的福音堂正用作农民文体活动中心之用。一位澳门的教会领袖提出要出5万元为政府重新建造一件间活动中心,希望当地政府可以把原属于教会的福音堂归还,当地政府这才同意。当然,具体的交涉问题是比较复杂的。当本人从广南回到桂林时偶遇到桂林教会的唐崧龄长老,唐长老告诉我,当年为了向广南当地政府要回教产,他没有少往广南跑,和龙胜的统战等部门也没有少打交道。直到今天,广南教会的福音堂并没有正式用作礼拜之用。桂林基督教会的周运爽牧师去年告诉我,广南教会的堂点宗教局还没有正式批下来,因为广南教会的聚会人数还不够。广南教会的陈代秀姊妹告诉我,她非常希望由桂林教会为广南的福音堂主持献堂仪式,一旦献堂之后桂林基督教会就可以在主日派专门的传道员来福音堂讲道,这样就可以吸引更多的人来福音堂,这对广南的福音传播将会十分有利。我本人同意陈代秀姊妹的看法,但暂时也许有两个比较实际的困难,一个是广南距桂林的距离太远,交通有不甚便利,传道员来广南讲道是必须要过夜的;另一个是桂林基督教会本身的专职传道员也相对缺乏。今天广南教会的教会活动主要集中于主日,在主日当天有一场聚会。大约从上午十一点钟开始,陈代秀姊妹负责主要的事功,教唱诗歌,讲道查经,接待都由她一人操办。当然,聚会的信徒不算太多,目前由她独立支撑也尚可坚持。桂林教会不定期地也会来广南教会探访、传福音。中国教会传统的三多现象在广南十分突出,这与当地的社会经济发展水平是有关系的。

余论

广南教会在历史上曾一度兴旺,得益于教会的本色化与社会环境的稳定。这里本人说的本色化是指本地信徒自立自主地主持教会的工作,而不是在圣经教导上或教会的事功上对本地风俗与文化的一味迁就。很多人把基督教在中国的挫折归结于没有把神学教导中国化,过分强调“十字架与龙”的不可调和。其实基督教的福音本是普世的信息,没有必要为了迎合某种文化而过分地涂抹福音的核心信心——耶稣基督并祂的教导。广南教会谨守圣经的教导,没有一味迁就本地的风俗,但依然在宣教的事功上取得了不错的成绩。主要的原因就是这基本上是一个本地信徒自立自主的教会。虽然当年桂林浸信会的远足布道队曾经两次来过广南布道,并在1929年在广南为七位信徒施行了洗礼,[14]但那时广南早已并不是一片福音的荒漠了。陈代秀姊妹告诉我们,当年确实有美国牧师到过广南,但外国牧师并不会讲侗话,需要本地的传道人把他的英语翻译成侗话告诉本地的信徒。从陈姊妹的讲述中我们可以得到两个信息:连侗话都不会讲的外国牧者怎么可能有效地牧养侗寨的教会:而当地的侗族传道人的文化水平不算低,甚至有着不错的外语功底。广南教会的兴旺与社会环境的稳定也有着密不可分的关系。广南的地理位置偏远,长期以来国家权力的触角很难进入到这样的乡村社会中。在乾隆六年之前,龙胜尚是一片化外之地,“对完粮纳税征兵服役等政亦一律放任”。[15]即使到了民国时代,政府的行政机构对广南的控制也是形同虚设。[16]在那个时局动荡的年代,广南侗寨可谓一片世外净土,少了政治势力的干扰,教会的事功才能稳定地开展。而广南的教会的衰落与政治外力的干扰也有着直接的关系,如1934年的红军过境与50年代的三自革新运动。目前看来,广南教会的规模自然不能与她当年兴旺时的境况相比,但这与经济与社会条件的变迁有着一定关系。早年的广南无论在政治、区位还是经济上的地位都要高于现在的广南。广南的地位甚至一度与龙胜相差无几。如“乾隆六年,置龙胜厅,移桂林府捕盗通判驻马。以广南司巡检治广南。”[17]通判之下设两个巡检司,分驻龙胜与广南。今天的广南不过是平等乡治下的一个行政村,这自然影响了教会的发展。随着宗教政策的落实(广南教会堂点的审批本人认为并不是一件遥不可及的事情)与一旦献堂后桂林教会对广南教会福音事功的投入,这间教会的境况会有所改变的。

[①] 中华续行委办会调查特委会编,蔡詠春等译:《中华归主》,北京:中国社会科学院世界宗教研究所,1985年版,第319页。

[②] 同上,第320页。

[③] 刘粤声著:《两广浸信会史略》,香港中文大学影印,第386页。

[④] 陈远坤等著:《龙胜县志稿》,手书残卷复印本,桂林图书馆藏。

[⑤] 刘粤声著:《两广浸信会史略》,香港中文大学影印,第386页。

[⑥] 陈远坤等著:《龙胜县志稿》,手书残卷复印本,桂林图书馆藏。

[⑦]《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》修订编辑委员会广西壮族自治区编辑组编:《广西侗族社会历史调查》,北京:民族出版社,2009年版,第212页。

[⑧] 就本人所知,早在1990年孙江在其专著《十字架与龙》中就对此问题做过深入论述。

[⑨] 梁家麟著:《福临中国——中国近代教会史十讲》,香港:天道书楼有限公司,2006年版,第110页。

[⑩] 陈远坤等著:《龙胜县志稿》,手书残卷复印本,桂林图书馆藏。

[11] 此方面的研究成果可参阅廖杨、付广华的《民国时期广西宗教问题的人类学分析》,载于《广西民族研究》2008年第3期。

[12] 陈远坤等著:《龙胜县志稿》,手书残卷复印本,桂林图书馆藏。

[13] 这种风俗崇拜为当地所独有,本人认为这似乎与乾隆朝清廷血腥镇压吴金银的侗民起义的事件有关,但缺少考证的实据。

[14] 刘粤声著:《两广浸信会史略》,香港中文大学影印,第376页。

[15] 陈远坤等著:《龙胜县志稿》,手书残卷复印本,桂林图书馆藏。

[16] 有关广南村在民国时代国家机构与乡村社会之间相互关系的个案详细情况可参阅胡不飞的论文:《国家权力与乡村社会——一个村落的社会史考察》,http://boofei.bokee.com/。

[17] 陈远坤等著:《龙胜县志稿》,手书残卷复印本,桂林图书馆藏。

(本文转载于凿井而饮的博客:龙胜广南侗寨的基督教会)

京ICP备07014451号-1 | 京公网安备11010502025431© 福音时报版权所有